Конец 1931-го и весь 1932 год можно назвать подготовительно-организационными годами изысканий и творческих исканий, налаживания строительного производства, подбора и набора кадров,

Конец 1931-го и весь 1932 год можно назвать подготовительно-организационными годами изысканий и творческих исканий, налаживания строительного производства, подбора и набора кадров,

1933 год - год фактического начала работ. По трассе Мясницкого (Сокольнического) радиуса, на участке глубокого заложения, для широкого охвата строительством была развернута проходка 14 шахт. Одновременно нача

лась работа в открытых котлованах на четырех дистанциях в Сокольниках. Велись подготовительные работы на

пяти дистанциях на Остоженке. К концу года приступили к проходке 21 шахты Староарбатского радиуса. Чтобы не

создавать неудобств для городской жизни, шахтные деревянные копры обозначившие трассу, строили в переулках

и дворах. В деревянные бункеры вручную разгружали вагонетки с грунтом, поднятые из шахт. Все операции в шахтах - разработка, погрузка и размельчение породы, откатка вагонеток - также производились вручную. Проходку

вели при сплошном деревянном креплении с разработкой сечения тоннеля по частям и с применением в большинст

ве забоев способа опертого свода Основная конструкция обделки перегонных и станционных тоннелей в началь

ный период выполнялась из монолитного бетона с оклеечной гидроизоляцией по всему внутреннему контуру

и поддерживающей ее железобетонной рубашкой.

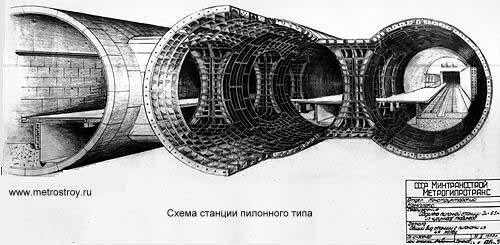

Станции глубокого заложения представляли собой сооружения из трех параллельных тоннелей, между которыми располагалось 5-10 проходов.

Своды большинства заглубленных станций обычно поддерживают массивные пилоны. Разобщая средний зал и платформы, они ограничивают возможности создания просторного метровокзала с оптимальным распределением пассажиропотоков. Уже в своей ранней практике метростроевцы обращались к станционным конструкциям, одним пролетом перекрывающим платформу и пути. На первой очереди такой станцией явилась "Библиотека имени Ленина" возведенная горным способом с обделкой из монолитного бетона и каменной ручной кладки на переходном участке от глубокого заложения к мелкому. Станции, сооруженные в открытых котлованах выполнены колонными в едином пространственном объема Первая колонная станция глубокого заложения в условиях большого горного давления возведена уже на второй очереди.

Вопрос об островном типе станции как основном был решен с самого начала строительства. Однако станцию "Александровский сад" пришлось соорудить с боковыми платформами на кривой радиусом 300 м, проложив трассу наилучшим для сохранности соседних зданий Манежа Кутафьей башни, домов на Моховой улице, Библиотеки им. Ленина образом. Это единственная такого типа станция на Московском метрополитене.

Учет среды, в которой сооружается подземная конструкция, вступающая во взаимодействие ив совместную работу с окружающими грунтами, позволил облегчить обделку уже первого опытного тоннеля на Русаковской улице. Разработанный семь десятилетий назад метод расчета тоннельных конструкций лег в основу создания пространственно оптимальных, экономичных и надежных сооружений.

1934-1935 годы стали решающими на строительстве уже начавшей обретать свои контуры подземной линии. Именно в эти годы были развернуты работы высокими темпами и по всему фронту. Многое сделано по освоению новой техники. В шесть с лишним раз были увеличены темпы земляных работ и в двенадцать - бетонирования. В1934 г. проделана подавляющая часть этих работ, вынуто 1250 тыс. кубометров грунта и уложено 749 тыс. кубометре бетона, что соответственно составило 84,5 и 38% общего объема.

Осваивая новые технологии, применяя их в конкретных инженерно-геологических условиях, пионеры метростроения опробовали почти все известные способы проходки. Так, на участке от Охотного ряда" до "Площади Дзержинского" ("Лубянка") в плывунном староречье Неглинки успешно применили щитовую проходку под сжатым воздухом. На одном тоннеле работал щит, закупленный в Англии, на другом - советский, изготовленный кооперацией заводов "Серп и молот*, "Стальмост", "Красный гидропресс", Коломенский и другими. Обделку монтировали из железобетонных блоков.

На сложном участке трассы от "Комсомольской площади" до "Красных ворот" строились так называемые "тонелькессоны" - готовые отрезки двухпутного тоннеля длиной 25 и шириной 11 метров. Они сооружались на поверхности, затем постепенно опускались под сжатым воздухом на определенную глубину. Конструкции сращивали бетоном и металлом. Так под землей наращивался готовый тоннель.

Бескессонныи способ проходки в обширных плывунах осуществлен в то же время на той же станции "Красные ворота". Впертые в истории мирового метростроения пройдены наклонные эскалаторные тоннели методом искусственного замораживания грунтов с использованием аммиачных холодильных установок. Под защитой замкнутого ледяного контура, образованного системой наклонных замораживающих скважин, раскрывали тоннель на полный профиль и крепили выработку чугунными тюбингами.

Бескессонныи способ проходки в обширных плывунах осуществлен в то же время на той же станции "Красные ворота". Впертые в истории мирового метростроения пройдены наклонные эскалаторные тоннели методом искусственного замораживания грунтов с использованием аммиачных холодильных установок. Под защитой замкнутого ледяного контура, образованного системой наклонных замораживающих скважин, раскрывали тоннель на полный профиль и крепили выработку чугунными тюбингами.

На последнем, предпусковом, этапе особое внимание уделялось архититектурно-отделочным работам с использованием широкой палитры мрамора и гранита, добываемых в карьерах Крыма, Кавказа, Карелии, Урала. Для обработки облицовочных материалов был создан специальный завод, на Метрострое, с установками механизированной распиловки, фрезеровки и полировки плит. На станциях первой очереди была уложена в общей сложности 21 тысяча квадратных метров мрамора.

Общий характер архитектуры Московского метрополитена с первых же конкурсных проектов был обусловлен гуманной задачей организации благоприятней транспортной среди жизнеутверждающего подземного пространства в синтезе с изобразительными искусствами. В создании архитектурного облика станций первой очереди участвовали выдающиеся зодчие: И.А. Фокин, Д.Я. Чечулин, А.В. Щусев, А.И. Душкин, Н.Я. Колли, Я.Р. Лихтенберг, художник Е.Н. Лансере и многие другие, представившие на конкурс свои произведения талантливые мастера. Годы не ослабили архитектурно-художественное воздействие пространственных интерьеров таких станции первой очереди, как "Кропоткинская", "Комсомольская", "Красные ворога". Органичность функционального и эстетического начал их архитектурной выразительности сделали зги сооружения памятниками архитектуры.

|

Конец 1931-го и весь 1932 год можно назвать подготовительно-организационными годами изысканий и творческих исканий, налаживания строительного производства, подбора и набора кадров,

Конец 1931-го и весь 1932 год можно назвать подготовительно-организационными годами изысканий и творческих исканий, налаживания строительного производства, подбора и набора кадров,

Бескессонныи способ проходки в обширных плывунах осуществлен в то же время на той же станции "Красные ворота". Впертые в истории мирового метростроения пройдены наклонные эскалаторные тоннели методом искусственного замораживания грунтов с использованием аммиачных холодильных установок. Под защитой замкнутого ледяного контура, образованного системой наклонных замораживающих скважин, раскрывали тоннель на полный профиль и крепили выработку чугунными тюбингами.

Бескессонныи способ проходки в обширных плывунах осуществлен в то же время на той же станции "Красные ворота". Впертые в истории мирового метростроения пройдены наклонные эскалаторные тоннели методом искусственного замораживания грунтов с использованием аммиачных холодильных установок. Под защитой замкнутого ледяного контура, образованного системой наклонных замораживающих скважин, раскрывали тоннель на полный профиль и крепили выработку чугунными тюбингами.