|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

| _ | |||||||||||||||||||||

|

© Мосметрострой 2001 |

|||||||||||||||||||||

|

|

| Начало / История / Первая очередь |

Проектированию Московского

метрополитена положила начало

группа специалистов, которую

возглавили профессор В.Л. Николаи и

инженер С.Н. Розанов - единственный в

то время на Метрострое практик, ранее

работавший на строительстве

Парижского метрополитена. В

проектную группу входили инженеры: А.Д.

Алексеев, В.Л. Маковский, И.С.

Шелюбский, В.И. Бутескул, А.Ж. Горьков,

В.А. Ратнер, А.Ф. Денищенко, Н.А.

Кабанов и другие.

Проектированию Московского

метрополитена положила начало

группа специалистов, которую

возглавили профессор В.Л. Николаи и

инженер С.Н. Розанов - единственный в

то время на Метрострое практик, ранее

работавший на строительстве

Парижского метрополитена. В

проектную группу входили инженеры: А.Д.

Алексеев, В.Л. Маковский, И.С.

Шелюбский, В.И. Бутескул, А.Ж. Горьков,

В.А. Ратнер, А.Ф. Денищенко, Н.А.

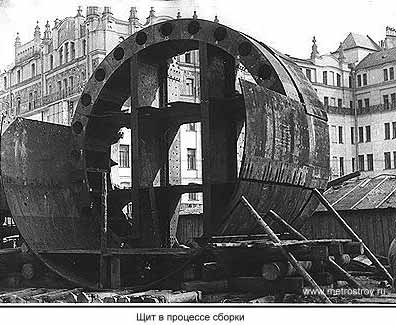

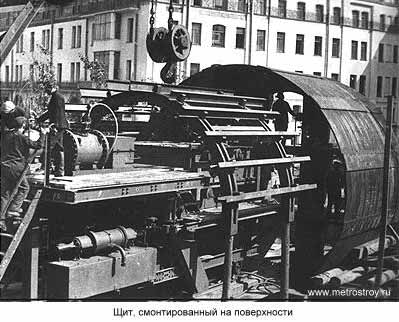

Кабанов и другие.Немногим из проектировщиков вообще доводилось бывать за границей и видеть метрополитен. Абсолютная новизна порученного ответственного дела не мешала масштабу технических замыслов, оптимальному их воплощению. Основным вопросом, который надо было решить, был вопрос о способе производства работ и глубине заложения тоннелей. Он стал предметом длительных дискуссий, жарких споров. Как безболезненно, с минимальным нарушением жизни города внедрить в его сложный и чуткий организм такой комплекс многообразных сооружений, как метрополитен? Экспертиза вариантов эскизного проекта была поручена не только советской, но к зарубежным комиссиям. К ней были привлечены крупнейшие специалисты по метростроению на Берлина, Лондона и Парижа. Но при всем накопленном ими практическом опыте сделанным заключениям не хватало объективности и всестороннего учета московских условий. Кроме этого, каждая из экспертиз пыталась рекомендовать наиболее привычные местные методы. В составе советской комиссии, которую возглавил академик И.М. Губкин, было образовано четыре секции: геологии и гидрогеологии, горная, строительная и транспортная, объединившие видных ученых и известных специалистов. После рассмотрения всех заключений и предложений было принято решение строить первую линию метро комбинированным способом - глубокого и мелкого заложения - к вести работы методами, наиболее подходящими к конкретным инженерно-геологическим условиям Москвы,  Так, участок линии от Каланчевской

площади до центра в районах плотной

городской застройки с архитектурно-историческими

памятниками и оживленными

транспортными магистралями строился

закрытым способом на большой глубине,

где условия залегания тоннелей и

мощность юрских глин были наиболее

благоприятны.

Так, участок линии от Каланчевской

площади до центра в районах плотной

городской застройки с архитектурно-историческими

памятниками и оживленными

транспортными магистралями строился

закрытым способом на большой глубине,

где условия залегания тоннелей и

мощность юрских глин были наиболее

благоприятны.Участки от "Сокольников" до "Комсомольской площади" и от "Библиотеки им. Ленина" до "Парка культуры" сооружались в котлованах открытым способом. Тоннели Староарбатского радиуса от Александровского сада до Смоленской площади возводили в песках и суглинках траншейным способом, что было своего рода прообразом современной технологии "стена в грунте". Два участка - от Комсомольской площади до Красных ворот и от Охотного ряда до Библиотеки им.Ленина -были переходными соответственно от мелкого заложения к глубокому и от глубокого к мелкому. Их проходили с применением сжатого воздуха, искусственного водопонижения, замораживания и силикатизации для укрепления неустойчивых, водоносных грунтов. |

| Начало / История / Первая очередь |

|

Главная

страница / Новости / Метрострой

сегодня / Дочерние

предприятия / Станции

метро / |